(2) 무대 위에서는 아름다운 여성이 춤을 추고 있다. 한 남자가 무대 중앙을 가로질러 여배우를 향해 달려온다. 순식간에 그녀의 등 뒤에서 칼로 찌른다. 칼은 피부를 뚫고 근막과 근육을 찢고 들어와서 신장을 관통하고 갈비뼈를 부순다. 여자는 아무런 표정이 없다. 남자도 표정이 없다. 그때 무대 뒤 스크린에서 여배우의 고통을 표현하는, “살이 찢어지고 뼈가 부서지는 느낌”이라는 글자가 나타난다. 동시에 “차가움, 들어옴, 닿음, 깨짐”도 나타난다. 사실 연출자는 이것보다 더 원초적인 언어를 원했다. 그러나 개념으로 이루어진 언어로 표현하기에는 이것이 한계였다. 연출자는 더 원초적인 것을 전달해주고 싶었다.

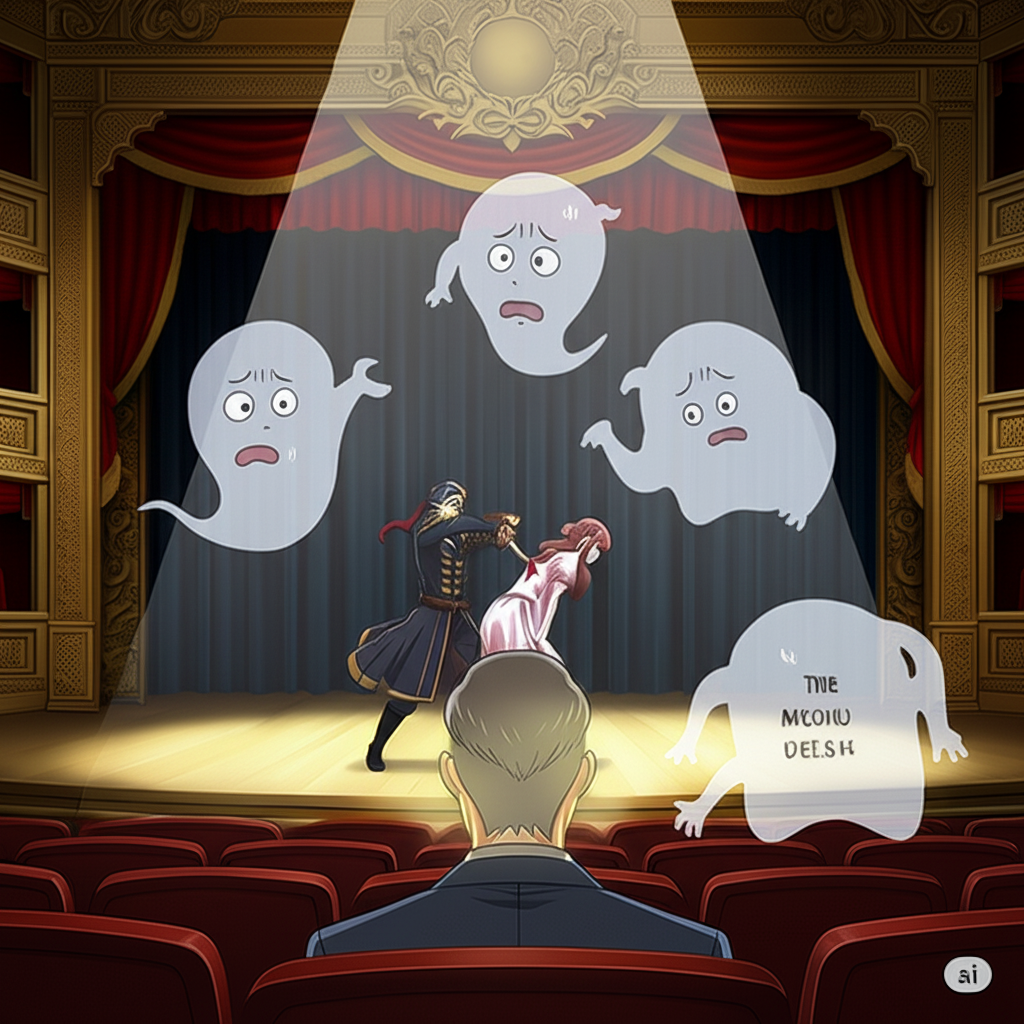

이 장면을 지켜보는 관객에게 귀신 친구들이 생겨났다. 이들은 이럴 때만 나타난다. 한 명은 “아픔이라는 불쾌감” 한 명은 “주인공이 칼로 찔림”이다. 얘네 둘은 이름만 바꿔서 항상 나타난다. 다른 친구들은 가끔 나타난다. 얘는 “예전에 봤던 비슷한 장면”인데, 이 친구는 나타날 때도 있고 안 나타날 때도 있다. 가끔 오는 또 다른 친구도 있다. 얘는 “공포”다. 또 다른 친구들도 있지만 너무 많아서 다 얘기할 수는 없다.

관객은 바보에 가깝다. 관객은 친구들이 생겨나면 친구들한테 스스로 ‘빙의’한다. 친구들이 관객 본인인 줄 안다. 이 친구들은 전혀 원하지 않는데도 말이다. 그런데 가끔 기사가 조명을 친구들에게 비춰줄 때가 있다. (기사도 참 이상한 사람인데, 뭐 그것도 자기 의지는 아니다.) 관객은 그때 친구들이 그냥 친구들임을 ‘안다’. 자기 자신이 아닌 줄 안다. 그런데 이 공연의 조명은 단 한 개라서, 기사가 아주 정신을 바짝 차리고 있지 않으면 관객은 그걸 모를 때가 많다. 기사가 정신을 차려도 조명 컨디션이 안 좋을 때도 있다.

답글 남기기