(1부에서는 바른 사띠(sammā-sati)의 정의와 그 대상이 ‘사념처’임을 다루었다.)

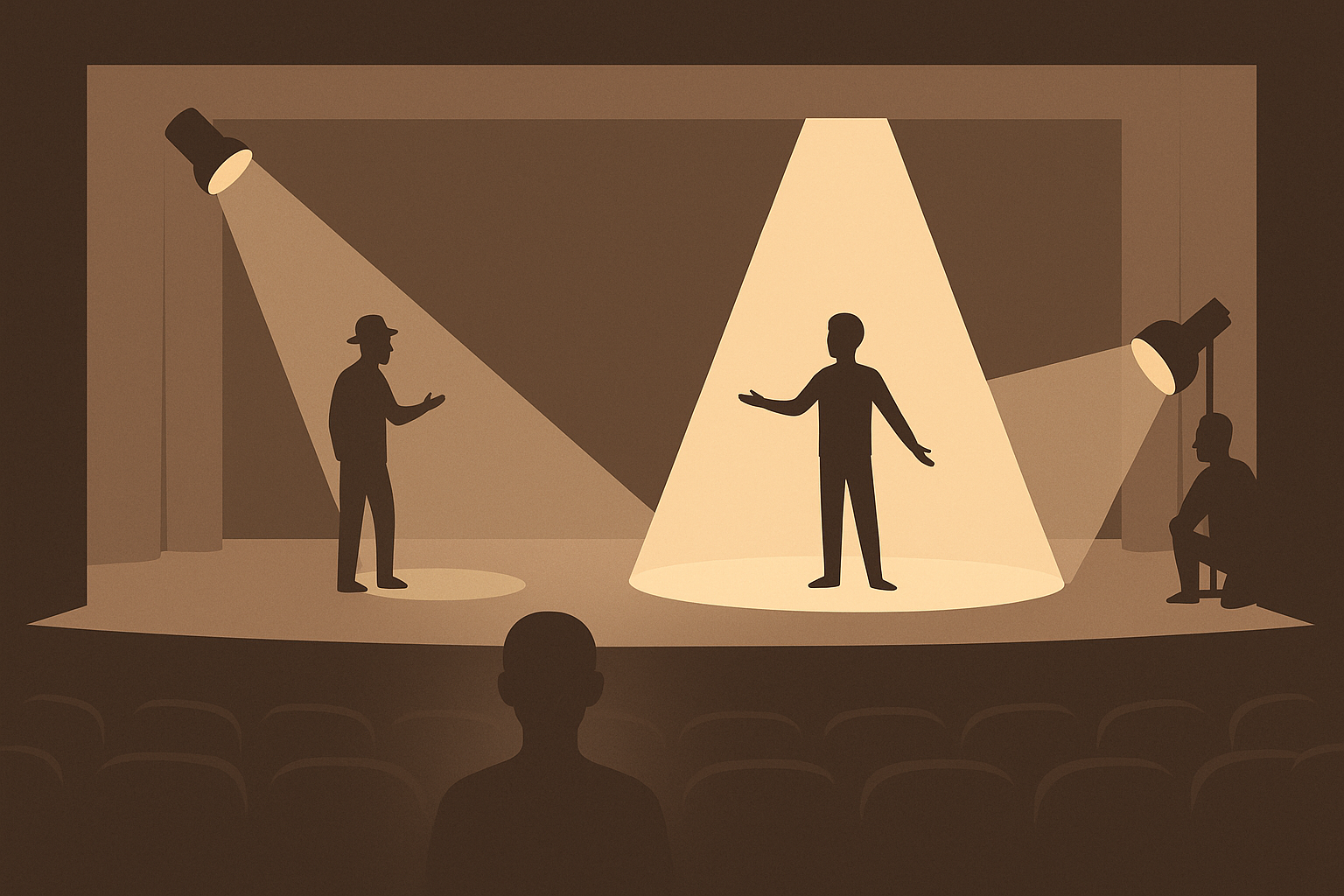

무대 위에서 한 편의 연극이 펼쳐진다. 객석에는 관객 한 명이 앉아 있다. 이 관객은 조금 특이하다. 그는 마치 비디오를 녹화하듯 아무런 편견 없이, 감정 없이, 표정 없이 무대를 응시한다. 그는 오직 연극을 알기만 한다. 그리고 단 한순간도 눈을 감는 일이 없다.

무대 아래에는 조명 하나가 놓여 있다. 조명을 담당하는 조명 기사는 손잡이를 잡고 꾸벅꾸벅 졸면서 무대 가장자리에서 방금 연기를 마치고 숨을 고르는 조연을 비추고 있다. 그때 관객 머리 위 관제실에서 조명 감독이 소리친다. “이봐, 지금은 주인공을 비춰야지!”

번뜩 정신이 든 기사는 재빨리 조명을 주인공에게로 향한다. 아, 그제야 관객의 시야가 환해진다. 조금 전까지 조명이 엉뚱한 사람을 비추는 통에 희미하게만 보였던 주인공의 연기가, 마침내 한눈에 선명하게 들어온다.

1. 사띠의 역할 : 연극을 비추는 조명

사띠는 관객(의식, viññāṇa)이 연극(대상)을 정확히 볼 수 있게 비추어 주는 ‘조명’과 같다. 조명의 밝기는 사띠의 힘과 같으며, 마나시카라(manasikāra, 주의)와 쩨따나(cetanā, 의도)는 조명의 방향을 조율한다.

삶이라는 무대에서 상연되는 모든 연극의 내용은 오문(五門, 눈·귀·코·혀·몸)에서 현재 들어오고 있는 데이터와 그것들이 촉발하는 생각(과거의 기억, 망상, 예측 등)이라는 데이터이다. 사띠는 이 모든 데이터를 비출 수 있다.

하지만 모든 데이터가 조명을 받을 가치가 있는 건 아니다. 오직 네 명의 주인공(몸·느낌·마음·법, 즉 사념처)과 그들이 하는 연기만이 조명을 받을 가치가 있다.

2. 바른 사띠를 하는 방법 : 둘을 잊지 않음

① 현재를 잊지 않음

바른 사띠는 기본적으로 네 가지 대상에서 현재 일어나고 있는 사건을 잊지 않고 관찰하는 것이다. (구체적인 관찰 항목은 『대념처경』(DN 22)에 제시되어 있다.) 관찰 대상을 벗어나 다른 곳으로 표류하지 않고(apilāpanatā), 그 대상을 놓치지 않는(asammosa) 것이다. (마하시 사야도는 ‘대상을 장악’한다는 표현을 하셨다고 한다.) 현재를 잊지 않으려면 ‘임무’를 잊지 않아야 한다. 네 가지 대상에 대한 조명을 놓치지 않겠다는 임무를 잊지 않아야 현재를 잊지 않을 수 있다.

② 지혜를 잊지 않음

사띠는 또한 기억할 만한 가치가 있는 것, 특히 번뇌를 소멸하는 데 유용한 지혜를 기억해 내는 힘이다. 대표적으로 부처님의 가르침이 여기에 해당한다. 예를 들어 악의에 찬 생각이 일어났을 때, 그것의 위험함과 떨쳐버리는 방법을 기억하고 떨쳐버리는 것이다(바른 결심). 번뇌의 일어남을 알아차리는 것이 ‘현재를 잊지 않음’의 결과라면, 번뇌에 대처하는 방법을 기억해 내는 것은 ‘지혜를 잊지 않음’의 결과다.

[사띠의 기억 기능을 강조하는 스승들의 견해는 별도의 포스팅에서]

3. 목적별로 나눈 사띠의 정의

- 교학적 정의: 마노-윈냐나(manoviññāṇa, 意識)가 대상(法, dhamma)을 바르게 볼 수 있도록 돕는 ‘조명’이다.

- 수행적 정의: 네 가지 대상에서 현재 일어나는 사건과 거기에 대응하는 지혜를 잊지 않는 것이다.

- 한 문장으로 표현하면: 사띠는 ‘마음의 조명’이다.

답글 남기기